Sommaire

Comment la souveraineté alimentaire est-elle devenue un enjeu politique ?

La souveraineté alimentaire est-elle un enjeu politique ? Cette question, qui semblait autrefois rhétorique, est aujourd’hui au cœur du débat parlementaire en France. Longtemps reléguée aux marges du discours politique, cette notion est devenue un enjeu stratégique majeur, notamment à la suite des crises récentes : Covid-19, guerre en Ukraine, instabilité des chaînes d’approvisionnement… Mais que recouvre vraiment cette notion, et comment les partis politiques s’en emparent-ils ?

Une émergence politique récente mais massive

Apparue pour la première fois sur la scène internationale en 1996 lors du Sommet mondial de l’alimentation à Rome, la souveraineté alimentaire a été portée par le mouvement Via Campesina, qui la définit comme le droit pour chaque pays de produire son alimentation de base sur son propre territoire. En France, cette notion gagne une véritable reconnaissance institutionnelle à partir de 2020, jusqu’à être intégrée dans l’intitulé même du ministère de l’Agriculture en 2022.

Une définition encore floue… et débattue

L’intégration de la souveraineté alimentaire dans le projet de loi d’orientation pour l’agriculture n’a pas été sans controverses. L’article 1er du texte final la définit comme :

« Le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, transformer et distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à une alimentation saine, tout en soutenant les capacités exportatrices. »

Cependant, certains acteurs dénoncent une dénaturation du concept initial, notamment lorsque les notions de compétitivité sont mêlées à celle de souveraineté. Le Haut Conseil pour le Climat lui-même regrette une absence de synergie entre les politiques agricoles et les politiques climatiques.

Une mobilisation parlementaire sans précédent

Entre janvier 2022 et mars 2025, 7,6 % des questions parlementaires ont porté sur la souveraineté alimentaire. Sur le projet de loi d’orientation, plus de 11 000 amendements ont été déposés, principalement par :

- La Droite Républicaine (DR) : 2 847 amendements

- La France Insoumise (LFI) : 1 140 amendements

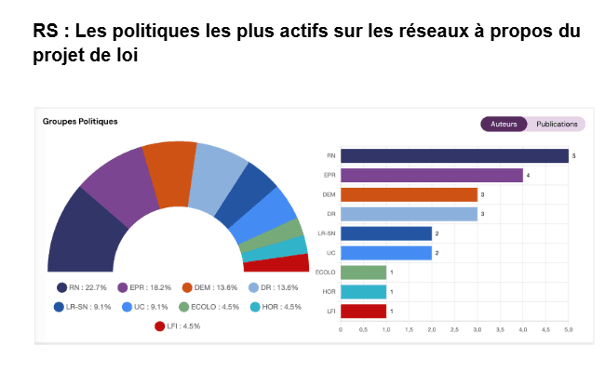

Tous les groupes politiques se sont impliqués, y compris le Rassemblement National (RN), dont plusieurs propositions ont été adoptées. Ce dernier se distingue d’ailleurs comme le groupe le plus actif sur les réseaux sociaux autour de ce sujet, devant EPR.

Des figures parlementaires clés

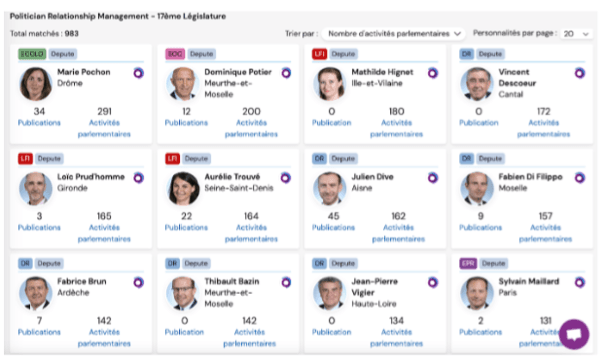

Parmi les parlementaires les plus actifs, deux noms ressortent :

- Marie Pochon (Écologiste)

- Julien Dive (Droite Républicaine)

Ces deux élus se trouvent à la croisée des mondes : présents à la fois dans l’hémicycle et sur les réseaux sociaux, ils incarnent deux visions différentes de la souveraineté alimentaire. À l’inverse, certains députés très engagés sur le terrain législatif restent discrets en ligne, comme Thibault Bazin (DR) ou Mathilde Hignet (LFI). Pour les entreprises ou organisations professionnelles, ces élus sont des interlocuteurs à suivre de près.

Loi d’orientation agricole : avancées et censures

Adoptée le 20 février 2025, la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations a subi l’examen du Conseil Constitutionnel, qui a censuré un tiers du texte le 20 mars. Le cœur de la loi, notamment l’inscription de la souveraineté alimentaire dans le Code rural, a été validé. La FNSEA, principal syndicat agricole, s’en est félicitée.

En revanche, le principe de non-régression de la souveraineté alimentaire, inspiré du droit environnemental, a été supprimé. Un symbole fort qui montre que le débat autour de la souveraineté alimentaire est encore loin d’être tranché.

Pourquoi cette méthode est-elle stratégique pour vous ?

L’intensité du débat parlementaire, la diversité des positions politiques et les enjeux économiques associés font de la souveraineté alimentaire un sujet hautement stratégique pour les entreprises du secteur agroalimentaire, de la distribution, ou des énergies liées à l’agriculture.

- Comprendre les dynamiques parlementaires

- Identifier les décideurs clés

- Anticiper les impacts réglementaires

- Saisir des opportunités commerciales ou de plaidoyer

Besoin d'aller plus loin ? Nous vous proposons une présentation complète de cette étude avec Mélody Mock Gruet, experte en droit public, et Erwan de Rancourt, CEO de Saper Vedere.

👉 Contactez-nous pour recevoir l'étude complète.